7.3.2 Streckensegelflugvorbereitung und Streckenflugdurchführung

Im Rahmen deiner Segelflugausbildung wirst du sicherlich mit deinem Segelfluglehrer schon vor dem ersten Alleinflug Thermik geflogen haben. Er wird dir gezeigt haben, wie du in einem „Bart“ durch „kurbeln“ Höhe gewinnen kannst ohne einen Motor zu benötigen. Später wirst du es dann auch im Alleinflug ausprobiert haben. Im Rahmen des Ausbildungsabschnitt 3 deiner praktischen Segelflugausbildung hast du dann eine Überlandflugeinweisung erhalten, um dich danach selbst auf Strecke zu wagen.

Dieses Kapitel soll dir helfen dich auf deinen ersten Überlandflug vorzubereiten, oder auch später es immer besser zu machen – denn was gibt es Schöneres als nur mit der Kraft der Natur neue Landschaften aus der Vogelperspektive kennenzulernen und tolle Eindrücke zu sammeln!

So befasst sich dieses Kapitel „Streckensegelflugvorbereitung und -durchführung“ mit der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Segelflug-Überlandflügen:

- Teil 1 behandelt die Überlandflugvorbereitung; die zu erwartende Dauer und Stärke der Thermik sowie Wetteränderungen im Tagesverlauf bestimmen weitgehend, welchen Überlandflug wir planen können. Daneben gilt es sich aber auch navigatorisch, persönlich und technisch vorzubereiten.

- Teil 2 beschäftigt sich mit der Flugtaktik,

- Teil 3 mit der Navigation im Flug,

- Teil 4 mit dem ersten Überlandflug, und

- Teil 5 mit der Nutzung des Motorseglers zum Streckenflugtraining.

1. Überlandflugvorbereitung

Bei guter Thermik reizt es viele Segelflugpiloten den Gleitbereich des Heimatflugplatzes zu verlassen und über Land zu fliegen.

Dabei gilt auch für den Segelflieger den Flug ausreichend vorzubereiten und zu planen – sowohl was Luftraumbeschränkungen als auch das Wetter betrifft (siehe 7.3.1 Flugvorbereitung).

Meteorologische Streckenplanung

Als verantwortlicher Luftfahrzeugführer musst du dich zunächst mit der Streckenführung auseinandersetzen. Wenn du eine Strecke für den Segelflug planst, wirst du diese vorwiegend anhand der Wettervorhersage und dabei insbesondere der erwarteten Thermik (Thermikdauer, Basishöhe und Thermikstärke) ausrichten. Meist nimmst du dir dabei ein (oder mehrere) Zielpunkte vor, die du erreichen möchtest. Die exakte Streckenführung lässt sich aber nicht vorher planen, sondern richtet sich nach der tatsächlichen Thermik, auf die du während des Fluges triffst. Ebenso wenig lässt sich eine einheitliche Flughöhe planen, da es in der Natur des Segelflugs liegt in der Thermik aufzusteigen und die gewonnene Höhe dann wieder bis zum nächsten Aufwind abzugleiten.

Bei der Planung der Streckenführung spielt die Beschaffenheit des Untergrunds eine Rolle, da ein wesentlicher Faktor für die Stärke der Thermik die Bodenbeschaffenheit ist. Feuchter Untergrund, Gewässer, Sümpfe und Moore sollte man z.B. möglichst meiden, zu bevorzugen sind Landschaften mit eher sandigem Boden oder stärkerer Strukturierung wie Höhenzüge. Hilfreich für die Streckenplanung sind Tipps erfahrener lokaler Streckenflieger, Auswertungen von z.B. zum OLC eingereichter Flüge, aber auch Thermikkarten, die auf Flugbeobachtungen oder auf Analysen zur regionalen Verteilung von Bodenmerkmalen oder der Vegetation basieren. Du kannst die Wintermonate nutzen, um dir auf Basis von Erfahrungsberichten, Streckenfluganalysen oder Thermikkarten einen Streckenflugkatalog zu erstellen. Diesen Katalog kannst du z.B. schon in ein elektronisches Navigationssystem eingeben, so dass du am Flugtag nur noch die gewählte Strecke aktivieren musst (siehe Kap.7.2 „Geschwindigkeitspolare und Reisegeschwindigkeit“), oder die Strecken in Fotokopien der Navigationskarte einzeichnen. Es gibt hervorragende Computerprogramme und Apps, mit denen du einen Streckenflug im Handumdrehen planen, berechnen, speichern und ausdrucken kannst.

Daneben wird die Streckenführung von meteorologischen Ereignissen wie aufziehende Fronten / Abschirmungen, Schauer / Gewitter oder Abtrocknung der Wolken, aber auch kräftigeren Wind beeinflusst.

Die Überlandaufgabe legst du am Ende auf Basis der meteorologischen Vorhersagedaten sowie Flugsicherheitsinformationen und geographischer Überlegungen fest: du schätzt die voraussichtliche Reisegeschwindigkeit und Flugdauer ab, ermittelst daraus die mögliche Aufgabengröße und planst die Streckenführung so, dass sie durch möglichst gute Thermikgebiete mit möglichst wenig Luftraumbeschränkungen beeinflusst wird.

Die Ausrichtung der Strecke / des Dreiecks solltest du dann so wählen, dass du morgens zu Beginn der Thermik und am Abend den Wind eher im Rücken hast und tagsüber - während der stärksten Thermik – auf der Nase.

Ausrichtung eines Streckenflug-Dreiecks unter Berücksichtigung des Windes

Ausrichtung eines Streckenflug-Dreiecks unter Berücksichtigung des Windes

Navigatorische Flugplanung

Auch wenn du ein elektronisches Navigationssystem im Flug nutzen kannst: Es ist auch für einen Streckensegelflug wichtig sich anhand der Karte für den Flug vorzubereiten. Eine aktuelle ICAO-Karte erfüllt alle rechtlichen, aber auch flugnavigatorischen Anforderungen (egal ob auf Papier oder elektronisch). Insbesondere Lufträume, Sperrgebiete etc., die umflogen werden müssen oder für die eine Freigabe erforderlich ist, müssen dir vorab bekannt sein.

Zeichne die geplante Strecke sowie – als „Gedächtnisstütze“ – einen Windpfeil auf der ICAO-Karte ein berechne den Kurs über Grund. Berechne den Windeinfluss und notiere den Vorhaltewinkel und den Steuerkurs (siehe Fach 9 „Navigation“).

Studiere dann die Route gründlich. Beachte dabei besonders sogenannte Leitlinien und Auffanglinie. Das sind aus der Luft gut sichtbare Linien wie Autobahnen, große Flüsse oder Eisenbahnlinien, die möglichst entlang bzw. quer zur Flugrichtung verlaufen und eindeutig identifiziert werden können. Auffanglinien sind ideal, um nach einem Orientierungsverlust die Orientierung wieder zu gewinnen. Geht die Orientierung einmal verloren, fliegst du den geplanten Kurs weiter und versuchst anhand der nächsten Auffanglinien deinen Standort zu ermitteln (siehe hierzu auch Abschnitt 7.3.1 „Flugdurchführungsplanung und Flugvorbereitung“). Falte die Karte passend und programmiere ggf. deine elektronische Navigationshilfe.

Flugsicherungsberatung

Zu einer umfassenden Flugvorbereitung gehört es auch, dass du dich über aktuelle bzw. zeitlich begrenzte Vorkommnisse und Anordnungen entlang der Flugstrecke informierst. Ein Beispiel wäre die Information, dass am Tag des Fluges an einem Flugplatz entlang der Flugstrecke Fallschirmspringer zu erwarten sind und der Flugplatz somit ausreichend umflogen werden sollte. Oder ob Flugbeschränkungsgebiete aktiv sind. Hierfür ist es erforderlich sich die entsprechenden NOTAMS durchzusehen. Siehe hierzu auch Abschnitt 7.3.1 Flugdurchführungsplanung und Flugvorbereitung.

Überlandflugkoffer

Für einen Überlandflug benötigst du einiges an Material für die Flugplanung und Flugdurchführung. Es ist hilfreich all diese Sachen In einer separaten Tasche oder einem Koffer speziell für den Überlandflug beieinander zu haben.

Was sollte der Überlandflugkoffer enthalten?

- ICAO-Karten 1:500.000

- Lizenzen, Medical, Flugbuch, Mitgliedsausweis

- Checklisten, Streckenlisten, Funkfrequenzen verschiedener Flugplätze, Segelflugfrequenzen, wichtige Telefonnummern (all das kann auch auf einem Smartphone gespeichert sein!)

- Kniebrett z.B. für Checklisten, usw.

- Schreibmaterial (je nach technischer Navigationsausrüstung: Bleistift / dünnes schwarzes Klebeband / Tesa und wasserfeste Filzstifte, Zeichenhilfen. Papier)

- Formular für Flugsicherungs- und meteorologische Informationen

- Für Flüge über die Landesgrenze: Blanco-Streckenflugausweis

- Elektronisches Navigationssystem mit Netzteil, Befestigungslösung und Powerbank

- MicroSD-Card (Logfile-Download oder Flugdaten-Upload)

- Plastiktüten und/oder „Pinkellösung“

- Thermikhut

- Sonnenbrille

- Sonnenschutzmittel

- Regenschutz

- Rollen mit weißem Abklebeband

Daneben solltest du auf Überlandflüge dabeihaben:

- Personalausweis

- Führerschein

- Geld/Kreditkarte

- Mobiltelefon

- Getränk

- Essen

Checklisten

Checklisten sind als Merkliste eine große Hilfe, um auch im Stress der Startvorbereitung nichts für den Überlandflug zu vergessen. So kannst du dir Checklisten für die Flugvorbereitung, für die Ausstattung/Beladung des Segelflugzeugs oder die Vorbereitung des Anhängers erstellen.

Als Beispiel hier eine Checkliste für die Vorbereitung eines Überlandflugs:

Pilot:

- Streckenflug per ICAO-Karte und Navigationssystem vorbereitet

- Personalausweis, Führerschein, Lizenz, Medical, Mitgliedsausweis, Flugbuch dabei

- Kniebrett mit Kugelschreiber, Funkfrequenzen und Telefonnummern

- Mobiltelefon mit Halterung und Powerbank platziert

- Micro-SD-Karte

- Thermikhut / Sonnenbrille / Sonnencreme

- Jacke/Regenschutz

- Urinal

- Geld/Kreditkarte

- Blanco-Streckenflugausweis

- Getränke / Proviant

Segelflugzeug:

- Flugzeugpapiere, Bordbuch

- Batterie

- Fallschirm/Kissen/Trimmgewicht

- Abschleppseil mit Ringpaar

- Verankerungsmaterial

Rückholung:

- Telefonnummern des Rückholers

- Anhänger hinter dem Auto und alles kontrolliert (Tank voll, Licht, Kennzeichen, Reifen)

-

Schlüssel und Papiere für Auto und Anhänger abgegeben

Vorwort zu 2. Überlandflug

Thermikfliegen, also Technik und Taktik des Streckensegelflugs sind kapitelüberschneidende Themen, daher wirst du ebenso interessante Ausführungen in

2. Überlandflug – Technik und Taktik des Thermik- und Streckensegelflugs

Auffinden und Anfliegen der Thermik

In diesem Teil der Beschreibung behandeln wir, wie du

- die Stärke, Höhe und den Abstand der Thermik bestimmen kannst,

- das Entwicklungsstadium eines Cumulus erkennst,

- die Thermik und des Einflusses des Windes abschätzen kannst, und

- das Zentrum der Thermik unter einem Cumulus findest.

Bei einem Überlandflug bist du von den thermischen Bedingungen abhängig. Daher musst du gleich zu Beginn des Fluges einschätzen, wie sich die Thermik an diesem Tag verhält. Wesentliche Faktoren sind die Stärke, der Windversatz, das nutzbare Höhenintervall und der Abstand zwischen den Aufwinden. Anhand dieser Faktoren solltest du deine Taktik festlegen und diese Faktoren während des Flugs permanent im Blick behalten sowie neu bewerten.

Höhe, Stärke und Abstand der Thermik

Die beiden folgenden Bildern zeigen das typische Wolkenbild a) bei geringer Basishöhe von 800 m und nahe beieinanderliegenden Wolken, sowie b) bei großer Basishöhe von 2.000 m mit deutlich weiter auseinander liegenden Wolken.

|

Wolkenbild bei niedriger Basis |

Wolkenbild bei hoher Basis |

Typische Cumuluswolkenbilder

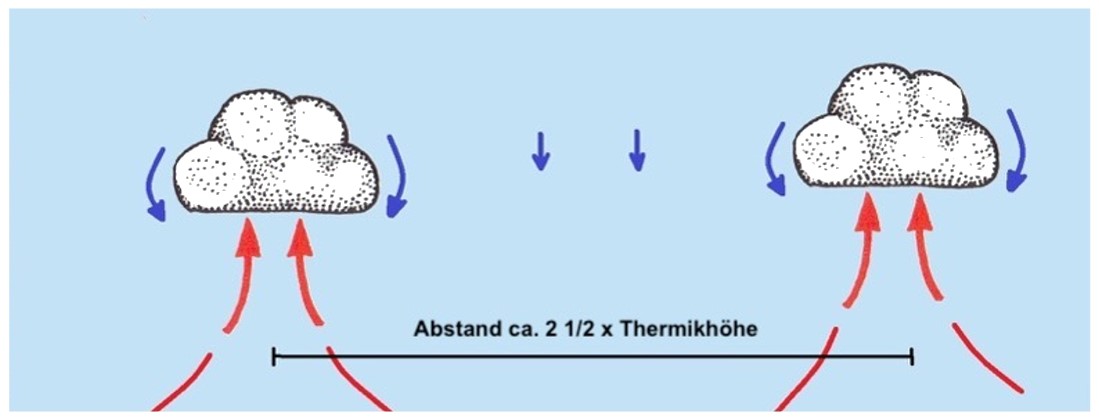

Der typische Cumuluswolkenabstand beträgt etwa das 2,5-fache der Konvektionsraumhöhe (Höhe bis zur Cumuluswolkenobergrenze) – daraus ergibt sich das entsprechende Wolkenbild.

Verbunden mit niedriger bzw. hoher Wolkenbasis ist schwächeres bzw. stärkeres Steigen (siehe auch 3.3.5 „Thermik und Thermikentstehung“). An Tagen mit niedriger Cumuluswolkenbasis liegen die Aufwinde dichter zusammen, das Steigen ist aber eher mäßig, bei hoher Wolkenbasis haben die Aufwinde einen größeren Abstand, sind aber stärker.

Bei einer hohen Wolkenbasis ist eine viel höhere Reisegeschwindigkeit möglich, da die Thermik stärker ist, längere Gleitwege möglich sind und weniger Zeit beim Zentrieren des Aufwinds verloren geht.

Suche nach Thermik in Bodennähe

Wenn du in einer größeren Höhe bist, orientierst du dich hauptsächlich auf die Wolken, um neue Thermik zu finden. Noch während du im Aufwind kurbelst, solltest du in Kursrichtung den Flugweg zur nächsten vielversprechenden Wolke planen. Während des Anflugs auf eine Wolke beobachtest du diese und achtest dabei darauf, ob sie sich im Auf- oder Abbau befindet.

Entwicklungsphasen von Cumuluswolken

Entwicklungsphasen von Cumuluswolken

Auf dem Bild siehst du die verschiedenen Entwicklungsphasen einer Cumuluswolke. Die ersten drei Wolken befinden sich in der Aufbauphase. Das ist die ideale Phase, um eine Wolke anzufliegen. Um die Unterschiede zu erkennen, schaut man sich die Wolken immer wieder an und achtet dabei auf die Änderung der Form sowie der Größe und stellt sich die Frage: befindet sich die Wolke im Auf- oder im Abbau?

Während des Überlandfluges musst du die Windrichtung kennen. Das ist wichtig, damit du schnell den Aufwind unter einer Cumuluswolke findest.

Der Aufwind unter Windeinfluss bei fester Thermikquelle

Der Aufwind unter Windeinfluss bei fester Thermikquelle

Position der Thermik unter der Cumuluswolke im Wind

Bei der Thermiksuche unter einer Cumuluswolke muss der Versatz durch den Wind berücksichtigt werden. Wird der Aufwind von einer festen Quelle gespeist (z.B. einer Stadt, einem Steinbruch einem Kraftwerk oder einer Waldkante), so führt der Verlauf des Aufwinds von der auslösenden Quelle mit der Höhe immer weiter in Windrichtung bis zur Wolke. Je stärker der Wind desto stärker der Versatz.

Der Aufwind unter Windeinfluss bei mit der Strömung mitwandernder Thermikquelle

Der Aufwind unter Windeinfluss bei mit der Strömung mitwandernder Thermikquelle

Es wird jedoch nicht jeder Aufwind entsprechend mit dem Wind versetzt. Wenn der Auslöser keine festen Quelle ist, sondern der Aufwind z.B. über einer größeren Fläche entsteht und sich mit der Strömung mitbewegt, dann ist er auch bei starkem Wind fast senkrecht unter der Wolke.

Es gibt auch die Variante, dass eine feste Quelle in schneller Folge neue „Thermikblasen“ erzeugt, also gewissermaßen pulsiert. Bei einer solchen Situation befindet sich der Aufwind fast direkt unter der Cumuluswolke.

Flugtechnik und -taktik

In diesem Teil der Beschreibung behandeln wir, wie du

- den Höhenmesser einstellen,

- den Sollfahrtgeber einstellen,

- den Aufwind verlassen,

- die nutzbare Thermikhöhe über Grund einteilen,

- Wolkenstraßen optimal ausnutzen kannst und

- am Ende des Tages fliegen solltest.

Höhenmesser auf QNH einstellen

Den Höhenmesser stellst du (zumindest für Überlandflüge) immer auf QNH ein. Damit kannst du durch Abgleich deiner Höhe, die du am Höhenmesser abliest, mit der Geländehöhe (die du z.B. aus der ICAO-Karte auslesen kannst) an der aktuellen Position deine Höhe über Grund ermitteln. Deine Höhe über Grund bestimmt deine Arbeitshöhe und deinen Aktionsradius auf der Suche nach Thermik.

Sollfahrteinstellung

Die Reisegeschwindigkeit beim Streckenflug wird von der Einstellung des Sollfahrtgebers, vom angetroffenen Steigen und der Steigen-Sinken-Bilanz auf dem Vorflug bestimmt.

In den Kapiteln 7.2.1 und 7.3.1 wurde die Polare eines Segelflugzeuges behandelt und die Konsequenzen daraus auch bezüglich der Reisegeschwindigkeit abgeleitet. Zu bedenken ist allerdings, dass eine Fehleinstellung der Sollfahrt um 50% man gerade einen Reisegeschwindigkeitsverlust von 5% bewirkt! Je kleiner der Wert der eingestellten Sollfahrt ist, desto besser ist der Gleitwinkel, du kommst also höher am nächsten Aufwind an. Also ist eine zu niedrigere Sollfahrteinstellung um bis zu 50% nur begrenzt schädlich für die Reisegeschwindigkeit, beruhigt aber deine Nerven, weil du beim Vorflug nicht so viel Höhe verlierst.

Dagegen wirken sich ein besser ausgekurbelter Aufwind oder besseres Steigen sowie eine bessere Steigen-Sinken-Bilanz im Vorflug deutlich positiv auf die Reisegeschwindigkeit aus! So hast du immer noch einen Gewinn an Reisegeschwindigkeit, wenn du z.B. einer Wolkenaufreihung folgst, die um 30o vom Kartenkurs abweicht.

Zudem wirken sich abrupte Ruderbewegungen zum exakten Folgen der Sollfahrtgeschwindigkeit auf die Aerodynamik deines Segelflugzeugs auch negativ aus.

Also:

- Eine Sollfahrteinstellung von bis zu 50% des tatsächlich angetroffenen Steigens bewirkt einen Reisegeschwindigkeitsverlust von maximal 5%.

- Ein besser ausgekurbelter Aufwind, eine bessere Steigen-Sinken-Bilanz oder ein besserer Aufwind leicht abweichend vom Kartenkurs wirken sich positiv auf die Reisegeschwindigkeit aus.

- Vermeide abrupte Ruderbewegungen, um der Sollfahrtgebervorgabe zu folgen.

Aufteilung der Arbeitshöhe in drei Bereiche

Die Einstellung der Sollfahrt hängt – neben dem mittleren Steigen – auch von der verfügbaren Höhe ab, in der du fliegst. Es empfiehlt sich die maximal verfügbare Höhe in drei Bereiche einzuteilen. In jedem Bereich passt du dann deine Flugtaktik wie folgt an:

Aufteilung des Thermikraums in 3 Bereiche

Aufteilung des Thermikraums in 3 Bereiche

Im oberen Drittel fliegst du mit der Sollfahrteinstellung des im nächsten Aufwind erwarteten Steigens (oder etwas weniger, weil du zugunsten der Flughöhe etwas Reisegeschwindigkeitsverlust in Kauf nehmen möchtest). In diesem Bereich sind die Aufwinde normalerweise am stärksten. Hier kann man auf Kosten von etwas mehr Höhenverlust schnell vorfliegen, um mehr Strecke pro Zeit zu machen, weil es relativ einfach sein sollte, erneut einen guten Aufwind zu finden. Schwache Thermik wird nicht zentriert, sondern du fliegst weiter, bis du Thermik mit dem erwarteten Steigwert findest.

Wenn du bis zur mittleren Höhe abgeglitten bist ohne gute Thermik zu finden, werde etwas vorsichtiger und reduziere das erwartete Steigen im Sollfahrtgeber. Du fliegst damit höhenschonender und solltest auch einen etwas weniger starken Aufwind annehmen oder stärker vom Kartenkurs abweichen.

Ab Erreichen der unteren Schicht stellst du den Sollfahrtgeber auf null. Jetzt nimmst du alles mit, denn jetzt geht es darum, oben zu bleiben. Du folgst auch nicht mehr deinem Kurs, sondern versuchst nach Möglichkeit anhand der Bodenverhältnisse mögliche Thermikquellen zu lokalisieren, die du dann nutzen kannst.

Bei einem Überlandflug mit einer Wolkenbasis von 900 m wird der mittlere und der untere Bereich deutlich niedriger sein als bei einer Basis von 1800 m. Nichtsdestotrotz wirst du auch bei niedriger Basis in den oberen 300 m die gleiche Taktik anwenden, da du erwarten kannst, dass die Aufwinde näher beieinander liegen.

Anfliegen der Thermik

Hier lauten die Grundregeln:

- Beachte die Signale, die einem Aufwind vorausgehen.

- Spüre, was die Luft mit deinem Flugzeug macht.

- Drehe in Richtung des Flügels, der von der Thermik angehoben wird.

Jeder Verein hat eine Reihe erfahrener Segelflieger, von denen man sagt: "Wenn es Thermik gibt, bleiben sie oben". Aber warum gelingt es manchen Segelfliegern besser als anderen, die Thermik zu finden und gut zu steigen? Wenn du diese Segelflieger fragst, wie sie das machen, bleiben sie oft vage und sagen so etwas wie: "Ich mache es nach Gefühl und ich 'weiß' einfach, wo das Steigen ist". Dieses Gefühl und Wissen entwickelt der gute Thermikflieger hauptsächlich durch Erfahrung, durch Erfolge und Misserfolge. Aber mit einigen Tipps und Hintergrundinformationen geht es schneller:

Ein Aufwind kündigt sich in der Regel durch Unruhe/Turbulenz in der Luft an – du befindet dich am äußeren Rand eines Aufwindgebietes. Jetzt heißt es: aufpassen! Dann folgt ein Bereich verstärkten Sinkens – hier sinkt Luft kompensierend am Rand des Aufwindes ab. Also muss es irgendwo in der Nähe Steigen geben.

Als nächsten spürst du eine Aufwärtsbeschleunigung und / oder ein Flügel wird angehoben. Das Anheben eines Flügels zeigt an, dass auf der Seite, auf der der Flügel angehoben wird, Steigen ist. Du solltest in diese Richtung den Kurs leicht ändern, sonst fliegst du am Aufwind vorbei!

und bewegen das Segelflugzeug vom Aufwind weg

Es ist daher sehr wichtig, den Steuerknüppel in dieser Phase sehr locker zwischen Zeigefinger und Daumen zu halten, um eine gute Vorstellung von der Bewegung zu haben, die das Flugzeug machen will.

Mit dem Einflug in das Steigen nimmt die Geschwindigkeit aufgrund der positiven Beschleunigung zu, das Variometer beginnt Steigen anzuzeigen.

Die Aufwärtsbeschleunigung verwandelt sich in eine Abwärtsbeschleunigung, wenn der Kern des Aufwinds durchflogen wurde / das Steigen wieder abnimmt.

Beachte, dass das mechanische Variometer normalerweise mit einer Verzögerung von 1,5 Sekunden oder mehr reagiert. Um nicht „hinten“ aus dem Aufwind herauszufallen, solltest du gleich, wenn die negative Beschleunigung einsetzt (oder die Laufgeschwindigkeit der Steiganzeige des Variometers nicht mehr zunimmt) in Richtung des angehobenen Flügels einkreisen.

Verteilung des Steigens in einem Aufwind

Verteilung des Steigens in einem Aufwind

Merke dir bei den ersten Aufwinden, wo du unter der Wolke das Steigen gefunden hast: auf der Luvseite, auf der Sonnenseite, mitten unter der Wolke oder an der dunkelsten Stelle der Basis. Den nächsten Aufwind solltest du gleich an dieser Position einer Wolke suchen.

Das Zentrieren

Ein Segelflieger muss lernen, einen Aufwind schnell zu zentrieren und sich in der Mitte zu halten, um nicht unnötig Zeit zu verlieren oder gar den Aufwind zu verlieren. Das Zentrieren eines Aufwinds ist vor allem eine Frage der Erfahrung. Dennoch gibt es einige Tipps, die dir dabei helfen können, die Erfahrung schneller aufzubauen.

Am schnellsten steigst du, wenn du den Kern des Aufwinds mit dem stärksten Steigen mit der richtigen Geschwindigkeit und Querneigung umkreist. 40 Grad Querneigung hat sich im Regelfall als optimal erwiesen.

Wenn du in den Aufwind eingeflogen bist, zeigt dir ein angehobener Flügel an, wo sich der Kern des Aufwinds befindet. Kreise dorthin ein, wenn das Steigen nachlässt. Das Steigen sollte aber deutlich über einem halben Meter pro Sekunde gelegen haben, oder dem erwarteten Steigen entsprechen, sonst fliege auf Kurs oder unter einer größeren Wolke weiter.

Beim Zentrieren verlagerst du deinen Thermikkreis, um das mittlere Steigen im Kreis zu verbessern. Hierfür musst du dir die Verteilung des Steigens bildlich vorstellen. Erst dann bist du in der Lage deinen Kreis in eine bestimmte Richtung zu verschieben / den Kreis zu verlagern. Dabei sind zur Richtungsorientierung Hilfen wie die Sonne oder markante Geländemerkmale wie Ortschaften hilfreich.

Gutes Thermikfliegen ist schwierig, und du brauchst viele Thermikflüge, um es richtig zu erlernen. Manchmal funktionieren aber die Zentriermethoden nicht, weil sich die Aufwinde nicht immer so verhalten, wie im Buch beschrieben. Thermische Aufwinde sind manchmal unregelmäßig und nicht immer richtig rund. Man kreist mit gutem Steigen über eine längere Zeit, aber dann fällt man auf einmal an einer Stelle durch, wo zuvor noch gutes Steigen war. Geht es nur dir so, oder liegt es an dem Aufwind?

Thermikkreisen bei unrunden Aufwinden

Thermikkreisen bei unrunden Aufwinden

Wenn du vermutest, dass es am Aufwind liegt, und es in der Nähe einen anderen guten Aufwind geben sollte, verschwende nicht zu viel Zeit mit dem Versuch zu zentrieren und fliege zum nächsten Aufwind weiter. Ansonsten ist bei Wind die Wahrscheinlichket groß, dass du "unten" aus dem Aufwind herausgefallen bist und du gegen den Wind den Auftrieb wiederfinden kannst.

Es gibt – wie angedeutet - verschiedene Methoden des Zentrierens. Hier möchten wir zwei Methoden beschreiben, die relativ einfach in der Umsetzung sind. Zu bedenken ist aber, dass bei der Beschreibung von gut zentrierbaren, runden Aufwinden ausgegangen wird, in Wirklichkeit sie oft elliptisch sind, sich in Windrichtung erstrecken oder zwei Kerne nebeneinander aufweisen.

Methode 1: Zentrieren durch Änderung der Querneigung

Nimmt das Steigen zu, reduzierst du die Querneigung (±20°), und sobald das Steigen abnimmt, erhöhst du die Querneigung (max. 50°). Beachte dabei die verzögerte Anzeige von mechanischen Variometern und achte auf die Beschleunigung und den Sitzdruck. Bei 80 km/h legst du 22 m in einer Sekunde zurück, bei 3 Sekunden 66 m. Wartest du zu lange, hast du dich schnell aus dem Aufwind „herauszentriert“.

Zentrieren durch Änderung der Querneigung

Zentrieren durch Änderung der Querneigung

Die Abbildung zeigt ein Segelflugzeug, das in einem Aufwind kreist. Solange das Variometer schnell ansteigt, wird eine geringe oder gar keine Querneigung eingenommen. Auf dem Bild ist zu sehen, dass zunächst vom Kern des Aufwindes weg eingekreist wurde. Sobald das Vario weniger Steigen anzeigt, wird die Querneigung erhöht und sobald das Steigen wieder zunimmt oder nach einer halben Umdrehung, wird die Querneigung wieder verringert. Solange das Steigen zunimmt, wird die Querneigung verringert (ca. 20°) und unmittelbar danach wieder erhöht (ca. 45°). Wenn die Steigung mehr oder weniger gleich stark ist, wird mit eine konstanten Querneigung gekreist (oft ±40°).

Zentrieren nach der 270o-Methode

Zentrieren nach der 270o-Methode

Methode 2: Zentrieren nach der 270o-Methode

Auf dem Bild beginnst du bei Nummer 1. du fliegst in den Aufwind und kreist links ein. Du hast gehofft, dass sich der Kern des Aufwinds links befindet. Bei maximalem Steigen schaust du über den Außenflügel / den angehobenen Flügel und merkst dir ein Geländemerkmal in Richtung des Außenflügels.

Wenn der Aufwind nicht auf der linken Seite liegt, brauchst du diesen Orientierungspunkt: in dieser Richtung liegt der Kern des Aufwinds und du musst in diese Richtung deinen Kreis verlagern. Du kreist weiter bis Punkt 2 / machst einem 270o-Kreis. Richte das Segelflugzeug nun für einige Sekunden auf und kreise dann wieder mit der normalen Querneigung ein. Bei 3 beginnst du wieder mit dem Kreisen und bei 4 erreichst du wieder das maximale Steigen. Suche dir erneut ein Geländemerkmal und wiederhole die Methode. Nach ein paar Kreisen ist der Aufwind zentriert. Anstatt ein Geländemerkmal in der Ferne anzufliegen, kannst du auch nach dem maximalen Steigen einen Dreiviertelkreis fliegen, kurz aufrichten und dann wieder einkreisen.

Diese beiden Methoden sind hier beschrieben, damit du sie ausprobieren kannst. Am Ende wirst du aber deine eigene Methode entwickeln - oftmals eine Mischung aus den beiden oben beschriebenen Methoden. Dabei helfen dir auch weitere Flüge mit einem Segelfluglehrer oder einem anderen erfahrenen Segelflieger. Viele Segelflieger "wissen" einfach, wo der Aufwindkern ist. Mit Hilfe des Variometers, deines Sitzgefühls, des Geräuschs und der Bewegung des Flugzeugs während des Kreisens "siehst" du, wo der Kern ist und wo das Flugzeug den nächsten Kreis machen muss. Übe es.

Oben bleiben ist alles

Wenn du dich in geringer Höhe befindest, solltest du auf Nummer sicher gehen. Solange du schwaches Steigen hast, tanke zunächst Höhe und verlagere dann sehr vorsichtig. Erst in größerer Höhe - und mit weniger Risiko – verlagere zu einem erwarteten besseren Aufwind. Viele angehende Segelflieger sind zu ungeduldig. Ein schwacher Aufwind erfordert Konzentration und Geduld. Achte darauf, dass du das Steigen festhältst und reagiere sehr vorsichtig auf stärkeres Steigen. Manchmal verstärkt sich ein Aufwind plötzlich wieder und sein Steigen nimmt in der Regel mit der Höhe zu.

Abwärts oder aufwärts?

Wenn das Steigen nachlässt, kann es sein, dass der Aufwind stirbt. Bei Blauthermik wird ein Aufwind durch eine Inversion abgebremst und am Ende auch gestoppt. Je näher die Inversionsschicht kommt, desto schwieriger wird es, den Kern eines Aufwinds zu finden. Wenn du der Meinung bist, dass es noch Steigen geben sollte, du aber den Kern verloren hast, fliege einen weiten Suchkreis.

Querneigung und Geschwindigkeit

Wenn du einen Aufwind gut zentriert hast, mache nur noch kleine Ruderbewegungen, um in der Mitte des Aufwinds zu bleiben. Sauberes Fliegen mit konstanter Querneigung und Geschwindigkeit sind Grundvoraussetzungen für gutes Thermikfliegen. In der Abbildung kannst du sehen, dass Veränderungen der Querneigung und der Geschwindigkeit dazu führen, dass du deinen Kreis unbewusst verlagerst und dadurch der Aufwind verlierst.

Durch unsauberes Fliegen verliert man einen Aufwind

Durch unsauberes Fliegen verliert man einen Aufwind

Das Fliegen in der Thermik erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Beim Thermikfliegen musst du den Horizont im Auge behalten. Die Position des Horizonts in der Kabinenhaube zeigt dir, ob die Geschwindigkeit und die Querneigung konstant bleiben.

Die richtige Querneigung und Fluggeschwindigkeit hängen von der Form des Aufwinds ab. Kreist du mit großer Querneigung, ist der Radius kleiner. Zwar kannst du das stärkere Steigen in der Mitte des Aufwinds besser nutzen, aber andererseits ist die Sinkgeschwindigkeit deines Segelflugzeugs höher. Bei Aufwinden mit einem engen, starken Kern überwiegt der Gewinn durch das steilere Kreisen den Verlust. Manchmal sind die Aufwinde so eng, dass man keine andere Wahl hat als sehr steil zu kreisen (maximal 50°). Bei normalen Aufwinden werden mit einer Querneigung bei 40° die besten Steigwerte erzielt. Morgens sind die Aufwinde oft enger, vor allem in Bodennähe. Bei weiten Aufwinden – zum Beispiel bei ruhiger Abendthermik - lohnt es sich oft, flacher zu kreisen. Hier ist es oft auch schwierig, den Kerns des Aufwinds zu finden.

Wenn du in niedriger Höhe Thermik annimmst, ist der Durchmesser des Aufwinds oft klein, so dass du steil kreisen musst. Mit zunehmender Höhe nimmt in der Regel auch der Durchmesser des Aufwinds zu. Flachere Kreise liefern dann besseres Steigen.

Mehr Querneigung bedeutet mehr Geschwindigkeit

Beim Kreisen in der Thermik ist zu beachten, dass die Überziehgeschwindigkeit mit der Querneigung zunimmt: du musst die Fluggeschwindigkeit an die Querneigung anpassen. Die Auswirkungen der Querneigung auf die Überziehgeschwindigkeiten sind unten dargestellt:

bei 20° - 3%

bei 30° - 7%

bei 40° - 14%

bei 60° - 41%

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen der Querneigung auf die Geschwindigkeit des geringsten Sinkens eines doppelsitzigen Segelflugzeugs vom Typ Grob G103:

Geschwindigkeit des geringsten Sinkens: 80 km/h

Sinkgeschwindigkeit bei 80 km/h: 0,68 m/s

Gewicht einschließlich Insassen: 570 kg

Aus der Tabelle kannst du ersehen, dass bei einer angenommenen Querneigung von 60° der Auftrieb doppelt so groß sein muss wie beim Horizontalflug. Dies kann bei gleichem Anstellwinkel durch einen Flug mit 113 km/h erreicht werden. Die Sinkgeschwindigkeit beträgt dann fast 2 m/s und ist damit etwa dreimal so hoch wie beim Geradeausflug. Bei 70° sogar fünfmal so viel (3,42 m/s). Bei Querneigungen zwischen 20° und 40° ist der Anstieg der Sinkgeschwindigkeit sehr gering. Das ist eine normale Querneigung. Steileres Kreisen als mit 50° lohnt sich kaum. du hast dann einen hohen Widerstand und hohe G-Kräfte. Steilere Kreise als mit 70° Querneigung können das Flugzeug überlasten.

Manchmal hört man von Segelfliegern, wie langsam sie mit bestimmten Segelflugzeugtypen beim Thermikkreisen fliegen können. Das Kreisen mit geringerer Geschwindigkeit führt zwar zu einem kleineren Radius und man gelangt dadurch mehr in das stärkere Steigen im Kern, aber man fliegt dann mit einer Geschwindigkeit knapp oberhalb des Strömungsabrisses, was wiederum (abgesehen von der Gefahr des Strömungsabrisses) zu einer höheren Sinkgeschwindigkeit führt.

Wenn du bei 40° Querneigung etwa 10 km/h schneller als die Geschwindigkeit des geringsten Sinkens im Kurvenflug fliegst, wird die Steuerbarkeit viel besser, du kannst schneller zentrieren und bleibst besser zentriert. Der Gewinn hierdurch überwiegt das etwas höhere Sinken der höheren Geschwindigkeit.

Beachte, dass du bei turbulenter Thermik und Thermik in geringer Höhe sicherheitshalber die Geschwindigkeit weiter erhöhen solltest.

Verlassen des Aufwinds

Das Bild zeigt die beste Art, einen Aufwind zu verlassen. Das ist natürlich nur möglich, wenn du dir sicher bist, dass du allein im Aufwind bist.

|

Einen Aufwind optimiert verlassen

|

Du machst den letzten Kreis gerade durch den Kern der Thermik und erhöhst gleichzeitig deine Geschwindigkeit. direkt neben dem Aufwind befindet sich in der Regel eine Abwindzone, die du so schnell mit wenig Höhenverlust durchfliegen kannst. |

Am Ende des Tages gilt es oben zu bleiben

Am Ende des Tages wird es immer schwieriger, in geringer Höhe noch Thermik zu finden und zur Wolkenbasis zurückzukehren. Die Anzahl der Aufwinde nimmt ebenfalls ab. Je höher du bist, desto größer ist deine Reichweite und damit die Chance, noch einmal einen Aufwind zu finden, um "nach Hause" zu kommen. Daher ist es am Ende des Tages am besten, vorsichtiger zu sein und bereits auf halber Strecke in der mittleren Höhe das erwartete Steigen des Sollfahrtgebers auf 0 m/s zu stellen und zu versuchen, so hoch wie möglich zu bleiben.

Wolkenstraßen

Unter bestimmten Bedingungen bilden sich meist in Windrichtung Wolkenstraßen aus. Darunter sind i.d.R. Aufreihungen guter Aufwinde anzutreffen.

Wenn eine solche Wolkenstraße halbwegs in deiner Flugrichtung liegt, lohnt es sich fast immer die Aufwinde darunter auszunutzen. Meist muss man nicht einkreisen, sondern kann im Geradeausflug von einem Aufwind zum nächsten fliegen, ohne an Höhe zu verlieren.

Der Abstand zwischen den Cumuluswolken beträgt etwa das 2,5-fache der Basishöhe

Der Abstand zwischen den Cumuluswolken beträgt etwa das 2,5-fache der Basishöhe

Bei wenig oder keinem Wind sind die Aufwinde ziemlich gleichmäßig über den Boden verteilt, und der horizontale Abstand zwischen den Aufwinden beträgt normalerweise etwa das 2½-fache der Basishöhe. Bei mehr Wind neigen Aufwinde dazu, sich in Reihen parallel zur Windrichtung anzuordnen.

Windprofil und Luftzirkulation bei Wolkenstraßenbildung

Windprofil und Luftzirkulation bei Wolkenstraßenbildung

Bei stärkerem Wind mit einem Maximum in der Nähe der Wolkenbasis bilden sich stabile Zirkulationssysteme: die Wolkenstraßen. Der Abstand zwischen den Straßen beträgt auch in diesem Fall etwa das 2½-fache der Basishöhe. Aufwindstraßen können sich auch bei Blauthermik bilden. Ihr gegenseitiger Abstand kann auf die gleiche Weise berechnet werden.

Flugtaktik unter Wolkenstraßen

Flugtaktik unter Wolkenstraßen

Unter der Wolkenstraße fliegst du – wie auch sonst beim Streckenflug – nach der Sollfahrttheorie: im Steigen verringerst du die Geschwindigkeit, im Sinken erhöhst du sie. Dieser Flugstil mit dem auf und ab wird in Segelfliegerkreisen „Delfinstil“ genannt. Optimal nutzt du eine Wolkenstraße, wenn du mit etwas Abstand unter der Basis der Straße folgst und so nicht Steigen wegdrücken musst oder gar in die Wolken „hineingesaugt“ wirst. Achte auch gut auf andere evtl. entgegenkommende Flugzeuge!

Versuche am Ende der Wolkenstraße so hoch wie möglich zu steigen, um dann eine längere Strecke bis zur nächsten Wolke oder Wolkenstraße zurückzulegen zu können: normalerweise muss man am Ende einer Wolkenstraße deutlicher vom Kurs abweichen, um zu einem nächsten Aufwind zu gelangen. Hierfür benötigst du ausreichend Höhe.

Umrundung von Wendepunkten

Eine besondere Herausforderung beim Überlandfliegen ist das Fliegen von zuvor deklarierten Aufgaben: hier planst du Zielrückkehr-, Dreiecks- oder Mehrecksaufgaben, bei denen Wendepunkte zu erreichen sind, bevor du wieder zum Startflugplatz zurückfliegst. Die Wendepunkte sind Punkte oder Koordinaten, um die ein Kreis von 500m Radius gezogen wird, oder Winkel von 90o hinter dem Wendepunkt, in den du einfliegen musst. Die Dokumentation des Fluges erfolgt mit einem GPS-Logger.

Bei Rückenwind zu einem Wendepunkt hin ist es ratsam, möglichst vor dem Wendepunkt noch einmal einen Aufwind anzunehmen, um sich dann in Richtung des Wendepunkts versetzen zu lassen. Wenn du zuerst den Wendepunkt umrundest und dann Höhe tankst, wirst du wieder zum Wendepunkt zurückversetzt: du verlierst Zeit und Höhe.

|

Wende bei Rückenwind |

Wende bei Gegenwind |

Taktisches Fliegen beim Umrunden von Wendepunkten

3. Navigation während des Fluges

Zur navigatorischen Überlandflugvorbereitung wurde ja im Teil 1 dieses Abschnitts bereits etwas geschrieben. Eine besondere Herausforderung ist die Navigation während des Überlandfluges mit einem Segelflugzeug: du hast nicht nur mit den beengten Sitzverhältnissen im Cockpit zu kämpfen, sondern auch mit dem fehlenden „Autopiloten“, der das Fliegen kurz einmal übernehmen kann, und der Tatsache, dass du praktisch nie einem direkten Kurs zu dem nächsten Ziel verfolgen kannst.

Der grundsätzliche Gebrauch von Karten sowie von Flugcomputern zur Navigation wird ausführlicher im Fach 9 „Navigation“ behandelt. Hier einige ergänzende Tipps speziell für die Überlandflugnavigation.

Studium der Karte zur Überlandflugvorbereitung

Es ist wichtig sich vor einem Überlandflug einen grundsätzlichen Überblick über die terrestrischen sowie luftrechtlichen (Lufträume) Gegebenheiten auf der gesamten Strecke zu verschaffen. Hierfür eignet sich die amtliche ICAO-Karte (auf Papier) sehr gut. Eine Übersicht kann man sich auch mit elektronischen Karten verschaffen, jedoch ist die Übersichtlichkeit durch die Größe des Bildschirms begrenzt. (Beim Herauszoomen erkennst du kaum noch Details und beim Hineinzoomen siehst du nur einen kleinen Ausschnitt, aber nicht was darum herum los ist).

Im Flug ist es heute gängige Praxis, die Navigation per GPS und elektronischer Anzeige zu erledigen, entweder per App auf dem Smartphone bzw. mobilen Navigationsrechner oder per fest eingebautem Gerät im Cockpit. Zur Sicherheit solltest du aber immer einen ICAO-Karte mit an Bord haben.

Erkennen von sinnvollen Navigationsmerkmalen

Auch wenn es mit elektronischen Navigationshilfen heute sehr einfach ist, sich zu orientieren und durch verschiedene Darstellungen auch die Luftraumgegebenheiten präzise zu berücksichtigen, ist es trotzdem sehr wichtig, dass du dich jeder Zeit auch anhand von Bodenmerkmalen orientieren kannst und dies permanent mit der Information aus deinem Navigationsgerät abgleichst. Ein elektrisches Gerät kann ausfallen oder bei falscher Bedienung auch „falsch“ anzeigen.

Es gibt mehr und weniger markante terrestrische Merkmale, die du aus der Luft erkennen kannst. Sehr gut zu erkennen sind immer Autobahnen bzw. vier- und mehrspurige Straßen. Ebenfalls gut und eindeutig erkennbar sind Gewässer (Flüsse und Seen) ab einer bestimmten Größe und ebenso Eisenbahnlinien ab zwei Gleisen. Gleiches gilt auch für größere Städte. Schwierig in der Zuordnung aus der Luft sind „normale“ Straßen sowie kleine Dörfer. Diese sind auch nicht alle auf der Karte eingezeichnet.

Wie schon erwähnt ist es wichtig, dass du dir grundsätzlich während des Fluges immer ein Bild im Kopf machst, wo du dich befindest, ob das, was du siehst, auch dazu passt und was in deiner Flugrichtung als nächstes kommt.

Der Vorhaltewinkel im Segelflug

Der Vorhaltewinkel im Segelflug

Kursberechnung

Vor dem Flug solltest du den Kartenkurs, den Steuerwinkel und den Flugkurs berechnet haben. Bei der Berechnung des Vorhaltewinkels gehst du von der zu erwartenden Reisegeschwindigkeit auf dieser Strecke aus. In der Praxis kannst du den voraussichtlichen Flugkurs nie genau abschätzen. Du solltest aber den notwendigen Vorhaltewinkel kennen und ggf. im Flug korrigieren.

Sich verfranzen

Es passiert doch relativ leicht, dass du während des Fluges nicht mehr weißt, wo du bist. Fliege einfach weiter auf dem vorgesehenen Kurs. Achte besonders auf Orientierungspunkte wie Autobahnen, Kanäle, Flüsse, Seen, Städte. Du musst diese Punkte passieren. Fliege nicht nach links oder rechts, um vermeintlich wieder auf den Kurs zurückzukommen, denn dann sinkt die Chance Orientierungspunkte wiederfinden.

Versuchst du dich beim Kurbeln wieder zu orientieren, bedenke, dass der sphärische Kompass beim Kreisen nutzlos ist. Orientiere dich dann lieber an Stand der Sonne.

Flugkurs und Wolkenauswahl während des Fluges

Beim Fliegen folgt man natürlich nicht exakt dem geplanten bzw. direkten Kurs, sondern berücksichtigt die thermischen Gegebenheiten und dabei insbesondere Cumuluswolken, die rechts und links der Kurslinie liegen.

- Achte besonders auf Wolken, die sich möglichst nahe am Kurs und vor allem auf der Luvseite befinden;

- du kannst ohne eine wesentliche Verlängerung der Strecke bis zu 30° vom Kurs abweichen, um den Wolken zu folgen. Noch weitere Abweichungen lohnen sich durch den Geschwindigkeitsgewinn ggf. nur bei einer entsprechenden Wolkenstraße;

- Aufwinde, die 45° oder gar 90° ab vom Kurs liegen, solltest du nur dann in Erwägung ziehen, wenn es nicht anders geht (z.B. wenn auf dem direktem Weg keinerlei Thermik zu erwarten ist).

|

Nebenstehend findest du eine Tabelle, in der darge-stellt ist, um wieviel sich die Strecke in Abhängigkeit von einer Kursabweichung verlängert: |

|

Auswahl eines Außenlandefeldes

Normalerweise sollte ein Überlandflug mit einer Landung auf dem eigenen oder einem anderen Segelflugplatz enden.

Sollte eine Außenlandung erforderlich werden, sind einige Dinge zu beachten, um eine sichere Landung zu gewährleisten. Wichtig ist jede Landung mit höchster Konzentration durchzuführen! Zwischenfälle bei Außenladungen entstehen in den meisten Fällen durch eine zu späte Entscheidung und mangelhafte Landeeinteilung.

4. Der erste Überlandflug

Der erste erfolgreiche (Allein-)Überlandflug ist genau wie der erste Alleinflug ein aufregendes Unterfangen, das man im Nachhinein um nichts in der Welt missen möchte. Du wirst dich immer an diesen Flug erinnern!

Beim Überlandfliegen musst du Schritt für Schritt Erfahrung aufbauen. Das Kartenlesen und die Navigation werden nach jedem Überlandflug einfacher.

Flugvorbereitung

Nimm dir Zeit für die Flugvorbereitung und lasse dir von deinem Segelfluglehrer helfen.

Gehe wie im Teil 1 beschrieben vor. Studiere dann die Karte gründlich und schau, welche auffälligen Dinge dir auf der Strecke begegnen werden (Autobahnen, Kanäle, Städte, Eisenbahnen usw.).

Falte die Karte passend und programmiere ggf. deine elektronische Navigationshilfe.

Bereite den Segelfluganhänger für eine ggf. notwendige Rückholung vor, dann dein Flugzeug und dich selbst. Gehe nicht unter Stress an den Start!

Der Flug

Starte bei deinem ersten Überlandflug nicht zu früh, sondern warte, bis die Thermik zuverlässig ist. Versuche erst einmal in der Nähe des Flugplatzes die maximale Höhe zu erreichen und herauszubekommen, auf welcher Seite der Wolken der Aufwind steht. Erst wenn die Basis über 1000 m liegt, gehe auf Strecke.

Versuche, hochzubleiben. Lange Gleitstrecken und eine hohe Geschwindigkeit sind für einen Überlandflug von 50 km nicht notwendig. Steige nicht bis zur Wolkenbasis. direkt unterhalb der Wolkenbasis nimmt die Sicht ab und du kannst nicht sehen, wo sich die nächste Cumuluswolke befindet.

Ein Überlandflug, der nicht unter 1000 m geht, wäre natürlich ideal, aber gerade bei den ersten Überlandflügen wirst du sicher einmal tiefer kommen. Kehre nicht zu der Stelle zurück, an der du die letzte Thermik gefunden hast. Suche weiter in der Richtung des geplanten Kurses. Die Chance, dass du dort wieder etwas findest, ist genauso groß wie die Chance, dass du an der vorherigen Stelle Steigen findest. Auch an deinem Heimatflugplatz findest du regelmäßig Thermik unterhalb von 1000 Metern; die Chance, dass du dies auch auf einem Überlandflug der Fall ist, ist groß.

Wenn du tief gerätst, denke an den Entscheidungstrichter und suche nach Thermik in der Nähe von geeigneten Landeplätzen. Lies dazu im Kapitel 6.5 "Außenlandung".

Wenn Du dann "herunter" musst: Schätze die Höhe und Entfernung zum Landeplatz. Fliege - wie an Deinem Heimatflugplatz - die Position so an, dass du das Landefeld immer schräg neben dir im Blick behältst. Halte genügend Abstand zum Feld, um einen normalen Queranflug fliegen zu können, um die Endanflughöhe ggf. noch einmal im Queranflug anpassen zu können.

Die Platzrunde an einem Außenlandefeld

Den ersten Überlandflug auf einem anderen Segelflugplatz zu beenden, ist toll. Du wirst als Segelfliegerkollege herzlich willkommen sein. Ein Überlandflug, der mit einer Außenlandung bei einem Bauern endet, muss nicht weniger erfreulich sein. Wenn der Bauer kommt, stell dich ihm vor, sage ihm, woher du kommst und erkläre, warum du auf seinem Land gelandet bist. Die meisten Bauern werden dich als Gast willkommen heißen.

(mit freundlicher Genehmigung Förderverein Segelkunstflug)

5. Praktische Übungen als Vorbereitung auf den ersten Überlandflug

Übungen mit dem Reisemotorsegler (TMG)

Es gibt viel über Navigation, Orientierung und Außenlandefeldauswahl zu lesen, aber funktioniert das auch in der Praxis? Eine hilfreiche Methode, das zu üben, ist ein Überlandflug mit einem Reisemotorsegler. Du bereitest einen solchen Flug wie einen normalen Überlandflug vor, nur dass du den Flug mit einem Segelfluglehrer in einem Reisemotorsegler durchführst (siehe Teil 1).

Das Navigieren mit dem TMG ist viel einfacher als das im Segelflugzeug mit seinen Thermikflugphasen. Dank seines Motors kann ein Reisemotorsegler einen festen Kurs mit einer festen Geschwindigkeit fliegen. Hier kannst du auch die für dich passende Kartenfaltung und -Ausrichtung erproben, und ob für dich z.B. ein Kniebrett als Karten- und Notizenhalter nützlich ist.

Ein Überlandflug im Doppelsitzer mit einem erfahrenen Piloten ist natürlich auch eine sehr lehrreiche Erfahrung, aber der Vorteil des TMG ist, dass du ein paar Mal eine Außenlandung mit Landefeldauswahl simulieren kann, ohne dass man den Doppelsitzer tatsächlich von einem Außenlandefeld zurückholen muss.

Übungen mit dem Segelflugzeug

Am Ende wirst du aber deinen ersten Überlandflug mit einem Segelflugzeug durchführen. Deshalb sind auch Übungen mit dem Segelflugzeug, mit dem du den ersten Überlandflug durchführen wirst, absolut wichtig!

Mache dich mit deinem Flugzeug vertraut!

Prinzipiell solltest du auf dem Segelflugzeugtyp eingeflogen sein, d.h., dass Thermikfliegen (Kreisen mit konstanter Geschwindigkeit bei größerer Querneigung!) und Ziellanden kein Problem sind.

Auch solltest du mit den Instrumenten (Funkgerät, elektrischen Variometer, ...) vertraut sein.

Übe die Benutzung deiner elektronischen Navigationshilfe und der ICAO-Karte zur Navigation in der Luft: wie muss die Karte gefaltet sein, damit du während des Fluges alles Notwendige einsehen kannst, wo und wie befestigst du z.B. das Smartphone mit der Navigations-Software? Hast du den Platz für ein Kniebrett? Probiere aus, ob dir das Navigieren mit einer in Flugrichtung oder in Nord-Süd-Richtung ausgerichteten Karte leichter fällt.

Wo verstaust du Papiere, Jacke, Getränk und etwas zu essen?

Übe das Außenlanden an Flugplätzen

Trainiere das Abschätzen deiner Flughöhe über Grund im Doppelsitzer und allein. Hierfür kannst du dir eine Abdeckung für den Höhenmesser basteln, den du ggf. im Flug auch rasch entfernen kannst.

Lande an Heimatflugplatz mit abgedecktem Höhenmesser.

Eine Steigerung ist ein Flug zu einem Nachbarflugplatz und die dortige Landung. Mit einem Doppelsitzer und einer Schleppmaschine können dann dort leicht Landungen auf unbekannten Geländen mit Eurem Segelfluglehrer geübt werden, ohne dass am Ende eine Rückholung notwendig ist.

Anker: 2.Überlandflug = Thermik; 3. Navigation = Nav-Streck; 4. Nav-Überlandflug = Uberland; 5.TMG = Mose-TMG

xxxxx